Mit dem Text „Menschenrechte und Politik“ kehrt unser Lesekreis nun wieder zu einem Beitrag von Claude Lefort zurück. Denjenigen, denen der 1980 im Original mit dem Titel Droits de l’homme et politique in der Zeitschrift Libre erschienene Text nicht vorliegt, sei das Manuskript von Leforts im selben Jahr gehaltenem Vortrag „Politisches Denken im Angesicht der Menschenrechte“ als Lektüre empfohlen.

In dem hier zugrundeliegenden Text stellt Lefort den für sein politisches Denken maßgeblichen Menschenrechtsbegriff vor. Er beginnt mit einer Kritik der Menschenrechtskritik bei Marx (I.) und zeigt dann die drei für ihn grundlegenden Paradoxien der Menschenrechte auf (II.). Bevor er Schlussfolgerungen zieht (III.), untersucht er die Bedeutung der Menschenrechte in der politischen Praxis, was hier jedoch aus Platzgründen nicht weiter behandelt wird. Abschließen möchte ich den Beitrag mit dem Vorschlag, Lefort als Rechtsphänomenologen zu lesen (IV.).

I. Kritik der marxistischen Menschenrechtskritik

Die bei Lefort übliche Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus der Sowjetunion stellt erneut den Ausgangspunkt der Argumentation dar. Aufbauend auf der Annahme, dass die Menschenrechte etwas qualitativ anderes darstellen als politische Interessen (Lefort 1990, 239f) setzt Lefort sich zu Beginn mit der Berufung auf die Menschenrechte durch sowjetische Dissidenten auseinander.

Die Dissidenten begründeten ihre politische Praxis nicht auf einer Doktrin oder einem bestimmten Programm, sondern auf der Erkenntnis, dass die Menschenrechte „an eine allgemeine Gesellschaftskonzeption gebunden sind […] deren Negation der Totalitarismus darstellt“ (ebd., 242). Für Lefort ist es nun essentiell zu zeigen, dass die von Marx in der Schrift „Zur Judenfrage“ präsentierte Menschenrechtskritik den Kern dieser Gesellschaftskonzeption verfehlt. Auf diesem Wege möchte er die Legitimität der Kritik am sowjetischen Regime verdeutlichen.

Lefort geht von einer nicht auflösbaren Verbindung zwischen der Gesellschaftsformation und den Menschenrechten aus. Entgegen einer liberalen Lesart dieser Rechte sind die Menschenrechte daher nicht zuvorderst an das Individuum gebunden. Die Liberalen konnten sich, Lefort zufolge, ebenso wie die Apologeten des sowjetischen Totalitarismus darauf einigen, dass „die Vergewaltigung der Menschenrechte eine Vergewaltigung individueller Rechte darstelle, die als solche keine politische Bedeutung haben“ (ebd., 245). Die für die Theoriebildung Leforts wichtige Differenz zwischen Totalitarismus und Demokratie lässt sich jedoch für Lefort gerade dann bestimmen, wenn Menschenrechte nicht als individuelle Rechte verstanden werden.

Marx wirft er vor, diese Dimension der Menschenrechte nicht erkannt zu haben. Lefort rekonstruiert Marx daher so, dass er dessen Gleichsetzung der Menschenrechte mit den Rechten des egoistischen Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft herausstellt. Diese Lesart weist Lefort nicht vollkommen zurück, er problematisiert „nicht so sehr, was Marx aus den Menschenrechten herausliest […] als vielmehr das, was er in ihnen zu entdecken unfähig ist“ (ebd., 250). Lefort geht von einer „Zweideutigkeit“ (ebd.) der Menschenrechte aus und beschreibt nun die andere, von ihm präferierte Deutung: Menschenrechte sind eine Ontologie der Demokratie (vgl. Militzer 2013). So bindet „jede menschliche Handlung in der öffentlichen Sphäre das Subjekt notwendigerweise an andere Subjekte“ (Lefort 1990, 251). Selbst die Isolierung des Individuums im Totalitarismus stellt daher nichts anderes als eine „Modalität seiner Beziehung zu den anderen“ (ebd.) dar.

Lefort beendet den Abschnitt mit dem Hinweis darauf, dass (Menschen-)Rechte „nicht zur Ordnung des Lebens gehören, sondern symbolischen Charakter haben“ (ebd., 256). Sie sind von den Symbolen der Macht unterscheidbar und können sich als „unauslöschbare Exterritorialität“ (ebd., 259) der Macht gegen die Macht stellen.

II. Drei Paradoxien der Menschenrechte

Seit dem durch die französische Revolution bedingten Verlust der Verankerung des Rechts in der realen Ordnung (vgl. die ersten drei Beiträge des Lesekreises) entzieht sich das Rechtssubjekt dem Recht. Die Grundlage des Rechts ist in der politischen Moderne somit un(ter)bestimmt und dem Diskurs gegenüber offen. Dieser Logik zufolge können die Menschenrechte nur paradoxal begründet werden. Das erste Paradox der Menschenrechte stellt für Lefort daher die in ihnen verwirklichte, unauflösbare Spannung zwischen dem Menschen im Allgemeinen und den konkreten „Existenz-, Handlungs-, und Kommunikationsweisen“ (ebd., 260) dar, die durch die Menschenrechte geschützt werden sollen. Mit dem Verlust des prädefinierten Rechtssubjekts der Menschenrechte findet ihre Deklaration, so das zweite Paradox, immer als ein in sich widersprüchlicher performativer Akt statt. Menschenrechte deklarieren sich selber in dem Sinne, dass sie ihr verhandelbares Subjekt immer neu hervorbringen müssen. Das dritte Paradox stellt für Lefort die kollektive Bedeutung individueller Rechte dar. Durch die Benennung des Individuums wird die „Vorstellung […] einer ihre Teile transzendierenden Totalität“ (ebd., 261) zerstört. Gerade dadurch werden allerdings die Relationen zwischen den Individuen hervorgebracht und erkennbar, sie stehen für die Autonome Gesellschaft, die dem im Lesekreis verhandelten Sammelband den Namen gibt.

Lefort erfasst die Menschenrechte als symbolische Ordnung. Diese Ordnung trägt ob ihrer unbestimmbaren Grundlage zu der Autonomisierung des Rechts gegenüber der Macht bei. Ist die Grundlage des Rechts unbestimmbar, kann diese nur im Recht und durch das Recht bestimmt werden. Lefort formuliert hier eine sehr grobkörnige Variante soziologischer Differenzierungstheorien aus, Gedanken also, die z.B. auch in der Systemtheorie Niklas Luhmanns zu finden sind.

III. „Zäh und unerbittlich“ – Schlussfolgerungen

Die durch die Menschenrechte zu Tage getretene Möglichkeit, eine autonome gesellschaftliche Sphäre einzufordern ohne sich dabei einem politischen Dogma oder einer Ideologie zu verschreiben, kann Lefort aus theoriestrategischen Gründen nur in seiner Lesart moderner Demokratien verankern. Er schließt daher mit dem Verweis auf die Unmöglichkeit einer Gesellschaft, „die spontan mit sich übereinstimmen würde“, sich also letztlich auf „eine einzige Seinsweise“ (beide ebd., 277) reduzieren ließe (vgl. hierzu den Beitrag zu Gauchets Tocqueville-Lektüre). Es bleibt daher die Notwendigkeit bestehen, zur Aufrechterhaltung der Demokratie „zäh und unerbittlich sowohl der Illusion einer Macht zu widerstehen, die tatsächlich mit der Position übereinstimmt, die ihr vorgezeichnet ist […], als auch der Illusion einer Einheit, die sinnlich erfahrbar und wirklich werden […] würde“ (ebd., 277f). Lefort geht es hier erneut um nichts anderes als um die Verankerung der demokratischen Frage in der politischen Moderne. Er ruft dazu auf, „der Versuchung zu widerstehen, die Gegenwart gleichsam gegen die Zukunft auszutauschen“ (ebd., 279).

IV. Leforts Rechtsphänomenologie

Schließen möchte ich mit einer Notiz zur theoriestrategischen Verortung des Textes. Lefort antwortet, so mein Vorschlag, in seinem Text auf Kernfragen der Rechtsphänomenologie. Dies sind zum Beispiel Fragen nach der Funktion des Rechts, dem Rechtsbegriff oder der Form des Rechts (vgl. Loidolt 2010, 2). Leforts Rechtsphänomenologie kann dabei helfen, sein Denken gegen andere radikaldemokratische Theorien des Politischen abzugrenzen. Wenn Lefort zwischen der symbolischen Ordnung der Menschenrechte und dem positiven Recht unterscheidet, trifft er eine Irreduzibilitätsannahme. Er sagt also, dass sich die Menschenrechte, wenn überhaupt, nicht ohne Sinnveränderung in positives Recht übersetzen lassen. Letzteres ist das Feld gesellschaftlicher Kämpfe um Hegemonie, erstere verweisen auf die mögliche Ordnung des Politischen. So sind die Menschenrechte universell nicht in ihrer Begründung und Geltung, sondern in ihrer Angewiesenheit auf die (Re-)Deklarationen dessen, was als ihr Gehalt angenommen wird. Diese Unmöglichkeit, den Gehalt der nur symbolischen Grundlage zu bestimmen drängt das politische Subjekt geradezu zur Partizipation in der Auseinandersetzung um mögliche Redeklarationen und ermöglicht es der Politischen Theorie, das Politische assoziativ zu denken.

Die Menschenrechte lassen, gerade Leforts liberalismuskritischer Analyse zufolge, keine demokratische Form der Exklusion zu. Auf der symbolischen Ebene kann kein Ausschluss wirksam werden, wenngleich politische Einheiten in der politischen Praxis aus handlungspraktischen Gründen begrenzt sind. Anders im positiven Recht. Dies ist ein Feld, dessen Grenzen bereits theorielogisch prädefiniert sind. Gerade der auch auf den Begriff des Politischen verweisenden Denkerin Chantal Mouffe entgeht dieser Unterschied jedoch zum Teil. Nicht zufällig greift sie auf das Denken Carl Schmitts zurück, eines Rechtstheoretikers also, der weder Anhänger eines linken Projekts, noch der Demokratie war und sein kann. Das Potential der Lefort’schen Theorie, speziell des hier diskutierten Texts, liegt in der Bestimmung eines assoziativen Begriffs des Politischen, der argumentativ gegen die Theoriekonstruktion Mouffes ‚in Stellung gebracht’ werden kann.

Literatur

Lefort, Claude (1990): Menschenrechte und Politik. In: Rödel, Ulrich (Hg.): Autonome Gesellschaft und libertäre Demokratie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 239-280.

Loidolt, Sophie (2010): Einführung in die Rechtsphänomenologie. Tübingen: Mohr Siebeck.

Militzer, Stefan (2013): Meinungsfreiheit und politischer Widerstand: Claude Leforts Menschenrechtskonzeption als Beitrag zu einer Ontologie der Demokratie. In: Wagner, Andreas (Hg.): Am leeren Ort der Macht, das Staats- und Politikverständnis Claude Leforts. Baden-Baden: Nomos, S. 167-187.

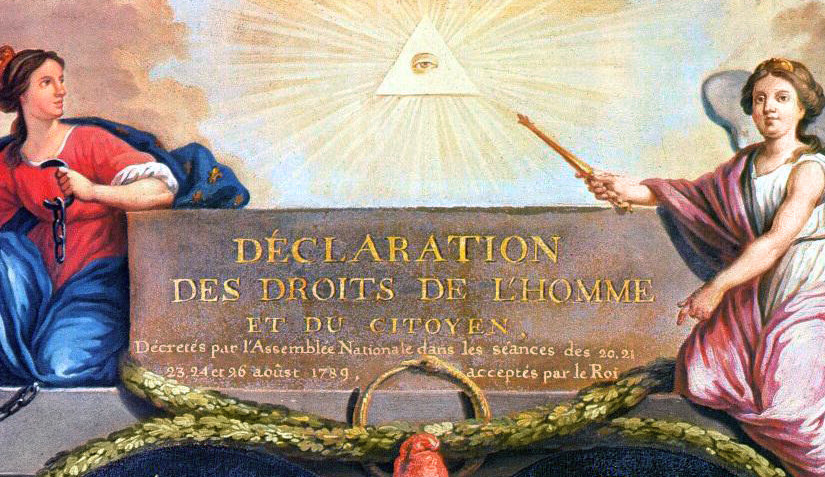

Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg